Урок 60. Информационная цивилизация. Информационное общество. Информационные ресурсы общества. Информационные услуги

Информационные ресурсы (§ 21)

Развитие информационных и коммуникационных технологий оказало сильнейшее влияние на все стороны жизни человеческого общества. Это влияние имеет далеко идущие последствия, изменяющие отношения между людьми, социальными и общественными группами и государствами. Изучением этих проблем занимаетсясоциальная информатика, с некоторыми разделами которой вы познакомитесь в данной главе.

Развитие информационных и коммуникационных технологий оказало сильнейшее влияние на все стороны жизни человеческого общества. Это влияние имеет далеко идущие последствия, изменяющие отношения между людьми, социальными и общественными группами и государствами. Изучением этих проблем занимаетсясоциальная информатика, с некоторыми разделами которой вы познакомитесь в данной главе.

|

|

|

|

Что такое информационные ресурсы

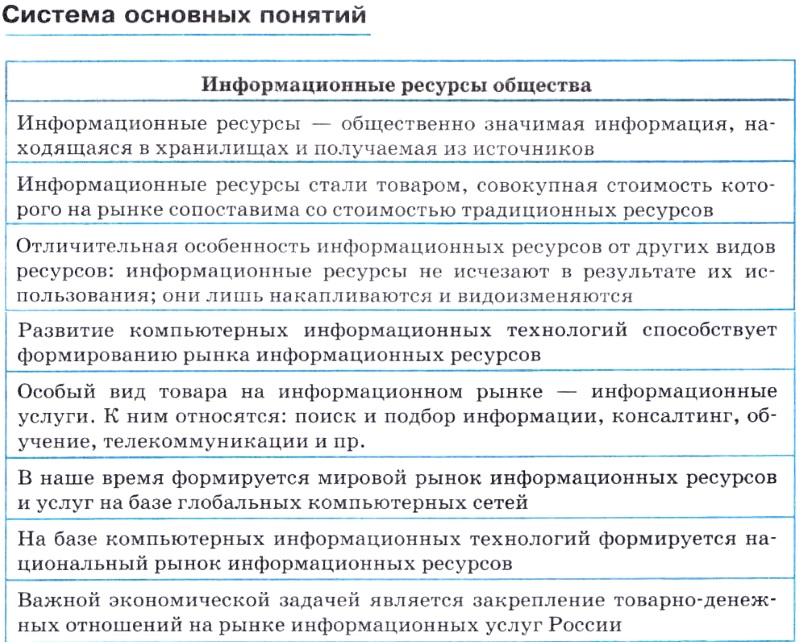

Традиционными видами общественных ресурсов являются материальные, сырьевые (природные), энергетические, трудовые, финансовые ресурсы. В дополнение к этому, одним из важнейших видов ресурсов современного общества являются информационные ресурсы. Со временем значимость информационных ресурсов возрастает; одно из свидетельств этого заключается в том, что они становятся товаром, совокупная стоимость которого на рынке сопоставима со стоимостью традиционных ресурсов.

Существуют разные подходы к понятию «информационные ресурсы».

Юридическая формула, принятая в Федеральном законе «Об информации, информатизации и защите информации», гласит:

«Информационные ресурсы — отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах)».

«Информационные ресурсы — отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах)».

Это определение дает юридическое основание для решения проблемы охраны информационных ресурсов.

Вместе с тем, как и многие юридические формулы, данное определение сильно сужает понятие, которое большинством людей воспринимается гораздо шире. Здесь нет противоречия, просто не всё в жизни можно измерить точными формулами. На самом деле, при более широком подходе к информационным ресурсам уместно относить все научно-технические знания, произведения литературы и искусства, множество иной информации общественно-государственной значимости, зафиксированной в любой форме, на любом носителе информации, включая, разумеется, и те, о которых сказано в законе.

Информационные ресурсы общества в настоящее время рассматриваются как стратегические ресурсы, аналогичные по значимости материальным, сырьевым, энергетическим, трудовым и финансовым ресурсам. Однако между информационными ресурсами и всякими иными существует одно важнейшее различие:

Всякий ресурс, кроме информационного, после использования исчезает.

Всякий ресурс, кроме информационного, после использования исчезает.

Сжигается топливо, расходуются финансы и т. п., а информационный ресурс остается «неуничтожаемым», им можно пользоваться многократно, он копируется без ограничений.

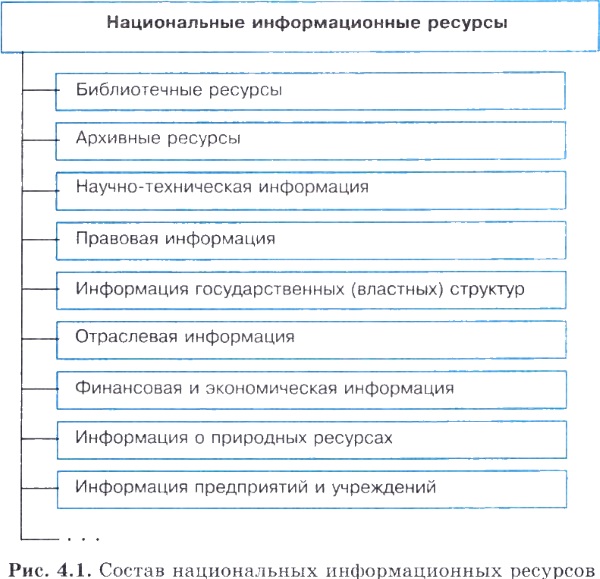

Национальные информационные ресурсы

Любая классификация информационных ресурсов общества оказывается неполной. В основу классификации можно положить:

• отраслевой принцип (по виду науки, промышленности, социальной сферы и т. п., к которому относится информация);

• форму представления (по виду носителей, степени формали- зованности, наличию дополнительного описания и пр.).

Внутри каждого класса можно проводить дополнительное, более детальное разделение. Например, ресурсы Интернета можно разделять по их назначению и по формам представления: сервисная информация, библиографическая информация, материалы телеконференций, программное обеспечение, видео и т. д.

Один из способов классификации национальных информационных ресурсов представлен на рис. 4.1.

Прокомментируем его.

Огромные информационные ресурсы скрыты в библиотеках. Доминируют традиционные (бумажные) формы их представления, но всё больше библиотечных ресурсов в последние годы переводится на цифровую (безбумажную) основу.

Архивы скрывают материалы (иногда многовековые), связанные с историей и культурой страны. Объемы архивных материалов огромны и накапливаются зачастую быстрее, чем их удается обрабатывать.

Во всех развитых странах существуют специализированные системы научно-технической информации. Они включают многочисленные специальные издания, патентные службы и т. д. Информация такого рода часто является дорогостоящим товаром.

Своды законов, кодексы, нормативные акты, другие виды правовой информации — без этого не может жить ни одно государство.

Свои отраслевые информационные ресурсы имеются у любой социальной, промышленной, аграрной и иной сферы общества. Огромны информационные ресурсы оборонной сферы, системы образования и т. д.

Не будем комментировать далее, тем более что рис. 4.1 не охватывает всех видов национальных информационных ресурсов. Отметим лишь, что само это понятие сформировалось не так давно, примерно четверть века назад, в ответ на растущую зависимость развитых стран от объемов информации, уровня развития средств ее передачи и обработки.

Рынок информационных ресурсов и услуг

Обилие информационных ресурсов и возможность их представления в современном (цифровом) виде привели к появлению развитого рынка информационных ресурсов и услуг. В настоящее время во многих странах сформировался национальный рынок информационных ресурсов; видны и явные признаки соответствующего мирового рынка. Этот рынок во многом подобен рынку традиционных ресурсов, поскольку имеет определенную номенклатуру товаров, в качестве которых на нем выступают информационные ресурсы. Такими товарами могут быть:

• информация бытового характера о доступе к материальным товарам и услугам, их стоимости;

• информация научно-технического характера (патенты, авторские свидетельства, научные статьи и т. д.);

• информационные технологии, компьютерные программы;

• базы данных, информационные системы и многое другое.

Как и на всяком рынке, на рынке информационных ресурсов есть поставщики (продавцы) и потребители (покупатели). Поставщики — это, как правило, производители информации или ее собственники. Ими бывают:

• центры, в которых создаются и хранятся базы данных;

• службы связи и телекоммуникации;

• бытовые службы;

• специализированные коммерческие фирмы, занимающиеся куплей-продажей информации (например, рекламные агентства);

• неспециализированные фирмы, выпускающие материальные товары и в качестве дополнительной продукции — информацию о них;

• консалтинговые (консультационные) фирмы;

• биржи;

• частные лица и пр.

Потребители информации — это мы все, частные лица, а также предприятия, которые сегодня без информации не смогли бы функционировать, как и без поставки сырья; органы власти всех уровней и т. д.

Информационные услуги — особый вид товара на информационном рынке. Примером информационной услуги является выполняемый многими библиотеками подбор литературы по тематике заказчика. Причем кроме поиска той литературы, которая есть в библиотеке, ее работники могут выполнить и более широкий поиск, чтобы дать клиенту исчерпывающие сведения. Информационные услуги возможны при наличии баз данных по соответствующей проблематике (в компьютерном или некомпьютерном варианте).

Информационные услуги — особый вид товара на информационном рынке. Примером информационной услуги является выполняемый многими библиотеками подбор литературы по тематике заказчика. Причем кроме поиска той литературы, которая есть в библиотеке, ее работники могут выполнить и более широкий поиск, чтобы дать клиенту исчерпывающие сведения. Информационные услуги возможны при наличии баз данных по соответствующей проблематике (в компьютерном или некомпьютерном варианте).

Информационные услуги оказывают не только библиотеки. Во многих странах мира (в том числе и в России) существуют специальные институты, которые обрабатывают информацию по многим областям знаний и готовят по ней обзоры, рефераты, краткую информацию для специалистов. Без таких услуг деятельность ученых и специалистов трудно себе представить.

В сфере бизнеса информационные услуги включают предоставление определенной деловой информации, консультации по определенной тематике и т. д. В сфере коммуникаций информационные услуги оказывают операторы связи, провайдеры Интернета (т. е. организации, осуществляющие за плату доступ пользователей и их обслуживание). Некоторые формы образования можно рассматривать как информационные услуги. Это, например, повышение квалификации, дополнительное образование и пр.

Уровень развития сферы информационных услуг во многом определяет степень приближенности к информационному обществу.

Рынок информационных ресурсов и услуг в своем развитии прошел несколько стадий. Его активное формирование совпало во времени с появлением первых ЭВМ, т. е. с началом 50-х годов XX века. Это совпадение явилось в значительной мере случайным, так как первые ЭВМ еще не создавали информационной инфраструктуры. В то время бурный расцвет науки и техники привел к созданию первых профессиональных информационных служб для этих областей, и соответствующий рынок был ориентирован на узкий слой ученых и специалистов.

По-настоящему рынок информационных ресурсов и услуг расцвел после широкого внедрения микрокомпьютеров и основанных на их использовании телекоммуникационных систем. Кроме того, решающее значение для формирования рынка имело создание баз данных по множеству направлений знаний и человеческой деятельности. Процесс этот принял массовый характер в 80-х годах ушедшего века. К этому времени появились первые признаки глобализации данного рынка, начался международный обмен на нем ресурсами и услугами. Ведущими странами на рынке информационных ресурсов и услуг в настоящее время являются США, Япония и ряд стран Западной Европы.

В России в настоящее время имеется вполне сформировавшийся информационный рынок (хотя по объему предлагаемых услуг он пока уступает аналогичным рынкам экономически высокоразвитых стран). Важнейшими компонентами отечественного рынка информационных услуг являются данные об информационном оборудовании, компьютерах, компьютерных сетях и соответствующих технологиях. Немалую часть предлагаемых товаров составляют справочные системы разного назначения. Существуют специальные службы обработки информации по заказам клиентов, службы продажи билетов и т. д. Немало на этом рынке и финансовой, статистической информации, информации по образовательным услугам, организации досуга и др.

Постепенно в российском обществе начинает формироваться понимание простой истины: если информация — товар, то за нее надо платить. В противном случае разрушается сама основа рынка. Например, рынок программного обеспечения в нашей стране мог бы быть гораздо более развитым, если бы не происходило массового «пиратского» копирования программ.

Вопросы и задания

1. Что обозначает термин «ресурсы»? Какие бывают ресурсы?

2. Что такое информационные ресурсы?

3. Каким особым свойством обладают информационные ресурсы по сравнению с любыми другими?

4. Почему информационные ресурсы можно назвать товарами?

5. Почему информационные ресурсы относят к числу стратегических?

6. Что представляет собой рынок информационных ресурсов?

7. Кто на рынке информационных ресурсов выступает в роли продавца, а кто — покупателя?

8. Могли бы вы предложить на рынок информационных ресурсов какой-нибудь свой товар? Как бы вы его оценили?

9. Что относится к числу информационных услуг?

10. Придумайте новый вид информационных услуг.

11. Что является основой мирового рынка информационных ресурсов и услуг? Какие виды информационных услуг вы знаете? Пользовались ли вы ими лично?

12. Охарактеризуйте виды информационных ресурсов России.

13. С какими видами информационных ресурсов России вы лично сталкивались?

Информационное общество (§ 22)

|

|

|

|

Иформационные революции

В истории человечества несколько раз происходили настолько радикальные изменения в информационной области, что их можно назвать информационными революциями.

Первая информационная революция связана с изобретением письменности. Письменность создала возможность для накопления и распространения знаний, для передачи знаний будущим поколениям. Цивилизации, освоившие письменность, развивались быстрее других, достигали более высокого культурного и экономического уровня. Примерами могут служить Древний Египет, страны Междуречья, Китай. Позднее переход от пиктографического и идеографического письма к алфавитному, сделавший письменность более доступной, в значительной степени способствовал смещению центров цивилизации в Европу (Греция, Рим).

Первая информационная революция связана с изобретением письменности. Письменность создала возможность для накопления и распространения знаний, для передачи знаний будущим поколениям. Цивилизации, освоившие письменность, развивались быстрее других, достигали более высокого культурного и экономического уровня. Примерами могут служить Древний Египет, страны Междуречья, Китай. Позднее переход от пиктографического и идеографического письма к алфавитному, сделавший письменность более доступной, в значительной степени способствовал смещению центров цивилизации в Европу (Греция, Рим).

Вторая информационная революция (середина XVI в.) связана с изобретением книгопечатания. Стало возможным не только сохранять информацию, но и сделать ее массово доступной. Грамотность становится массовым явлением. Всё это ускорило рост науки и техники, помогло промышленной революции. Книги перешагнули границы стран, что способствовало началу создания общечеловеческой цивилизации.

Вторая информационная революция (середина XVI в.) связана с изобретением книгопечатания. Стало возможным не только сохранять информацию, но и сделать ее массово доступной. Грамотность становится массовым явлением. Всё это ускорило рост науки и техники, помогло промышленной революции. Книги перешагнули границы стран, что способствовало началу создания общечеловеческой цивилизации.

Третья информационная революция (конец XIX в.) обусловлена прогрессом средств связи. Телеграф, телефон, радио позволили оперативно передавать информацию на любые расстояния. Эта революция не случайно совпала с периодом бурного развития естествознания.

Третья информационная революция (конец XIX в.) обусловлена прогрессом средств связи. Телеграф, телефон, радио позволили оперативно передавать информацию на любые расстояния. Эта революция не случайно совпала с периодом бурного развития естествознания.

Четвертая информационная революция (70-е гг. XX в.)связана с появлением микропроцессорной техники и, в частности, персональных компьютеров. Вскоре после этого возникли компьютерные телекоммуникации, радикально изменившие системы хранения и поиска информации. Были заложены основы преодоления информационного кризиса (об этом будет сказано немного позже).

Четвертая информационная революция (70-е гг. XX в.)связана с появлением микропроцессорной техники и, в частности, персональных компьютеров. Вскоре после этого возникли компьютерные телекоммуникации, радикально изменившие системы хранения и поиска информации. Были заложены основы преодоления информационного кризиса (об этом будет сказано немного позже).

Основные черты информационного общества

Четвертая информационная революция дала толчок к столь существенным переменам в развитии общества, что для его характеристики появился новый термин —«информационное общество».

Само название впервые возникло в Японии. Специалисты, предложившие этот термин, разъяснили, что он определяет общество, в котором в изобилии циркулирует высокая по качеству информация, а также есть все необходимые средства для ее хранения, распределения и использования. Информация легко и быстро распространяется по требованиям заинтересованных людей и организаций и выдается им в привычной для них форме.

Стоимость пользования информационными услугами настолько невысока, что они доступны каждому.

Академик В. А. Извозчиков предлагает следующее определение: «Будем понимать под термином «информационное («компьютеризированное») общество» то общество, во все сферы жизни и деятельности членов которого включены компьютер, телематика, другие средства информатики в качестве орудий интеллектуального труда, открывающих широкий доступ к сокровищам библиотек, позволяющих с огромной скоростью производить вычисления и перерабатывать любую информацию, моделировать реальные и прогнозируемые события, процессы, явления, управлять производством, автоматизировать обучение и т. д.». (Под «телематикой» здесь понимается обработка информации на расстоянии.)

Не существует общепринятого критерия оценки полномасштабного информационного общества, однако известны попытки его формулирования. Интересный критерий предложил академик А. П. Ершов: о фазах продвижения к информационному обществу следует судить по совокупным пропускным способностям каналов связи. За этим стоит простая мысль: развитие каналов связи отражает и уровень компьютеризации, и объективную потребность общества во всех видах информационного обмена, и другие проявления информатизации. Согласно этому критерию, ранняя фаза информатизации общества наступает при достижении действующей в нем совокупной пропускной способности каналов связи, обеспечивающей развертывание достаточно надежной междугородной телефонной сети. Завершающая фаза — при возможности реализации надежного и оперативного информационного контакта между членами общества по принципу «каждый с каждым». На завершающей фазе пропускная способность каналов связи должна быть в миллион раз больше, чем в первой фазе.

Согласно мнению ряда специалистов, США завершат в целом переход к информационному обществу к 2020 году, Япония и большинство стран Западной Европы — к 2030-2040 годам.

Вхождение России в информационное общество имеет свои особенности, связанные с современным этапом ее развития. В России имеется ряд объективных предпосылок к переходу в состояние информационного общества. Среди них: быстрое развитие материальной базы информационной сферы, информатизация многих отраслей производства и управления, активное вхождение в мировое сообщество, подготовленность общественного сознания и др. Важно, что движение России к информационному обществу реализуется государством как стратегическая, приоритетная цель, достижению которой способствует достаточно высокий кадровый и научно-технический потенциал России.

Проследим более детально существующие универсальные тенденции развития информационного общества.

Изменение структуры экономики и труда

Изменение структуры экономики и труда. Вторая половина XX века, благодаря информатизации, сопровождалась перетоком людей из сферы прямого материального производства в информационную сферу. Промышленные рабочие, составлявшие в середине XX века более 2/3 населения, сегодня в развитых странах составляют менее 1/3. Значительно разросся социальный слой, который называют «белыми воротничками», — это люди наемного труда, не производящие непосредственно материальных ценностей, а занятые обработкой информации (в широком смысле): учителя, банковские служащие, программисты и т. д. Так, к 1980 г. в сельском хозяйстве США было занято 3% работающих, в промышленности — 20%, в сфере обслуживания — 30%, 47% людей было занято в информационной сфере.

Изменение структуры экономики и труда. Вторая половина XX века, благодаря информатизации, сопровождалась перетоком людей из сферы прямого материального производства в информационную сферу. Промышленные рабочие, составлявшие в середине XX века более 2/3 населения, сегодня в развитых странах составляют менее 1/3. Значительно разросся социальный слой, который называют «белыми воротничками», — это люди наемного труда, не производящие непосредственно материальных ценностей, а занятые обработкой информации (в широком смысле): учителя, банковские служащие, программисты и т. д. Так, к 1980 г. в сельском хозяйстве США было занято 3% работающих, в промышленности — 20%, в сфере обслуживания — 30%, 47% людей было занято в информационной сфере.

Самое главное, информатизация изменила и характер труда в традиционных отраслях промышленности. Появление робототех- нических систем, повсеместное внедрение элементов микропроцессорной техники является основной причиной этого явления.

Приведем впечатляющий пример: в станкостроительной отрасли в США в 1990 г. было занято 330 тысяч человек, а к 2005 году осталось 14 тысяч человек. Эго произошло за счет массового сокращения людей на сборочных линиях вследствие внедрения вместо них роботов и манипуляторов.

Еще одна характерная черта в этой сфере — появление развитого рынка информационных ресурсов и услуг. Этот рынок включает секторы:

• деловой информации (биржевая, финансовая, статистическая, коммерческая информация);

• профессиональной информации (по отдельным профессиям, научно-техническая информация, доступ к первоисточникам);

• потребительской информации (новости, всевозможные расписания, развлекательная информация);

• услуг образования и др.

Развитие и массовое использование информационных и коммуникационных технологий

Развитие и массовое использование информационных и коммуникационных технологий. В основе информационной революции лежит взрывное развитие информационных и коммуникационных технологий. В этом процессе отчетливо наблюдается и обратная связь: движение к информационному обществу резко ускоряет процессы развития указанных технологий, делая их широко востребованными.

Развитие и массовое использование информационных и коммуникационных технологий. В основе информационной революции лежит взрывное развитие информационных и коммуникационных технологий. В этом процессе отчетливо наблюдается и обратная связь: движение к информационному обществу резко ускоряет процессы развития указанных технологий, делая их широко востребованными.

Однако сам по себе бурный рост производства средств вычислительной техники, начавшийся с середины XX века, не стал причиной перехода к информационному обществу. Компьютеры использовались сравнительно небольшим числом специалистов до тех пор, пока существовали обособленно. Важнейшим этапом на пути в информационное общество стало:

• создание телекоммуникационной инфраструктуры, включающей в себя сети передачи данных;

• появление огромных баз данных, доступ к которым через сети получили миллионы людей;

• выработка единых правил поведения в сетях и поиска в них информации.

Огромную роль в обсуждаемом процессе сыграло создание всемирной компьютерной сети Интернет. Сегодня она представляет собой колоссальную и быстро растущую систему, число пользователей которой в настоящее время превысило 2 миллиарда человек. Необходимо отметить, что количественные характеристики Интернета устаревают быстрее, чем печатаются книги, в которых эти показатели приводятся.

Скорость роста числа пользователей Сети достаточно устойчиво составляет порядка 20% в год. Первое место по количеству пользователей Интернета занимает Китай — более 400 миллионов китайцев подключены к глобальной сети. (Все данные на конец 2011 года.) На втором и третьем местах — США и Япония с 240 и 100 миллионами пользователей соответственно. В России количество подключенных к Интернету составляет 60 миллионов человек. Этот показатель позволил России занять 7-е место в рейтинге самых интернетизированных стран, что является большим прогрессом по сравнению с ситуацией 5-10-летней давности. Следует, однако, учитывать, что «подключенный» не означает «регулярно пользующийся»; в статистике такого рода во всем мире есть трудности интерпретации данных.

По некоторым показателям, связанным с Интернетом, наша страна находится в числе лидеров. Так, по числу пользователей оптоволоконными сетями Россия стоит на первом месте в Европе. Это объясняется тем, что при относительно позднем начале массовой интернетизации российским провайдерам было проще развивать новые и технологически более совершенные каналы доступа к Сети, чем модернизировать существующие.

Информационные и коммуникационные технологии постоянно развиваются. Постепенно происходит универсализация ведущих технологий, т. е. вместо создания для решения каждой задачи собственной технологии разрабатываются мощные универсальные технологии, допускающие много вариантов использования. Хорошо вам знакомый пример — офисные системы программного обеспечения, в которых можно производить множество разнообразных действий — от простейшего набора текста до создания достаточно специальных программ (скажем, начисления заработной платы с помощью табличного процессора).

Универсализации информационных технологий способствует широкое использование мультимедиа. Современная мультимедийная система способна объединить функции, например, компьютера, телевизора, радиоприемника, мультипроектора, телефона, автоответчика, факса, обеспечивая при этом и доступ к сетям передачи данных.

Совершенствование компьютерной техники приводит к персо- нализации и миниатюризации устройств хранения информации. Крошечные, умещающиеся на ладони устройства, имеющие все функции персонального компьютера, позволяют человеку обзавестись собственным универсальным справочником, объем информации в котором сопоставим с объемом нескольких энциклопедий. Поскольку это устройство может быть подключено к сети, оно же передает и оперативные данные — например, о погоде, текущем времени, состоянии пробок на дорогах и т. д.

Преодоление информационного кризиса

Преодоление информационного кризиса. Информационный кризис — явление, которое стало заметным уже в начале XX века. Оно проявляется в том, что поток информации, который хлынул на человека, столь велик, что недоступен обработке в приемлемое время.

Преодоление информационного кризиса. Информационный кризис — явление, которое стало заметным уже в начале XX века. Оно проявляется в том, что поток информации, который хлынул на человека, столь велик, что недоступен обработке в приемлемое время.

Это явление имеет место и в научных исследованиях, и в технических разработках, и в общественно-политической жизни. В нашем усложняющемся мире принятие решений становится всё более ответственным делом, а оно невозможно без полноты информации.

Ускорение накопления общего объема знаний происходит с удивительной быстротой. В начале XX века общий объем всей производимой человечеством информации удваивался каждые 50 лет, к 1950 году удвоение происходило каждые 10 лет, к концу XX века — уже каждые 5 лет, и это, судя по всему, не предел.

Приведем несколько примеров проявлений информационного взрыва. Число научных публикаций по большинству отраслей знания столь велико, а традиционный доступ к ним (чтение журналов) столь затруднен, что специалисты не могут успевать в них ориентироваться, что порождает дублирование работ и иные неприятные последствия.

Часто оказывается проще заново сконструировать некоторое техническое устройство, чем найти документацию о нем в бесчисленных описаниях и патентах.

Политический руководитель, принимающий на высоком уровне ответственное решение, но не владеющий полнотой информации, легко попадет впросак, а последствия могут быть катастрофическими. Разумеется, одной информации в таком деле мало, нужны и адекватные методы политического анализа, но без информации они бесполезны.

В результате наступает информационный кризис, проявляющийся в следующем:

• информационный поток превосходит ограниченные возможности человека по восприятию и переработке информации;

• возникает большое количество избыточной информации (так называемый «информационный шум»), которая затрудняет восприятие полезной для потребителя информации;

• укрепляются экономические, политические и другие барьеры, которые препятствуют распространению информации (например, по причине секретности).

Частичный выход из информационного кризиса видится в применении новых информационных технологий. Внедрение современных средств и методов хранения, обработки и передачи информации многократно снижает барьер доступа к ней и скорость поиска. Разумеется, одни лишь технологии не могут решить проблему, имеющую и экономический характер (информация стоит денег), и юридический (информация имеет собственника), и ряд других. Эта проблема комплексная и решается усилиями как каждой страны, так и мирового сообщества в целом.